Река Паз

Одна река - три государства

По реке Паз сегодня проходит граница между Норвегией и Россией. Долина реки Паз была и остается местом встречи различных культур и народов. Политика государств, война и границы оказали большое влияние на людей, живущих в этом районе. Норвежское государство обозначило свою территорию, построив школы, капеллы, туристические станции и опытные хозяйства. Зимняя война, а затем и вторая мировая война оставили свой след у людей, живущих в долине реки Паз. Холодная война между востоком и западом также оказала влияние на жизнь у реки. Но Норвегия и Россия в то же время сотрудничают в производстве электроэнергии на реке. Сегодня Норвегия и Россия тесно сотрудничают в области культуры, туризма, производства электроэнергии, науки. Но пересечение границы по реке по-прежнему запрещено!

|

|

|

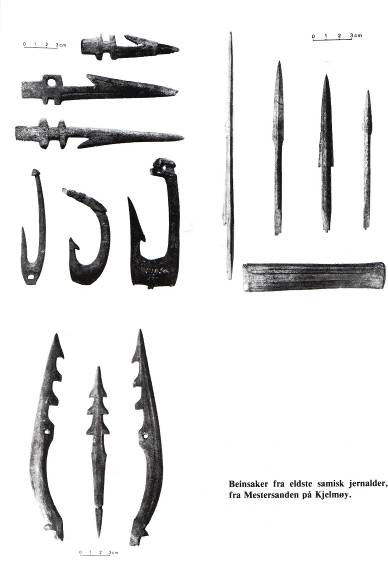

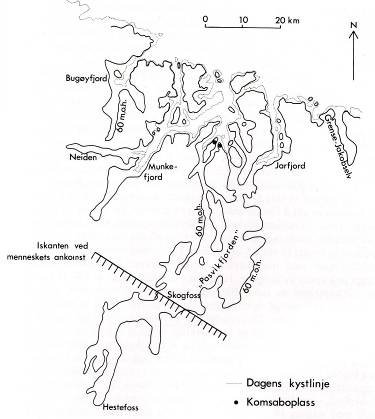

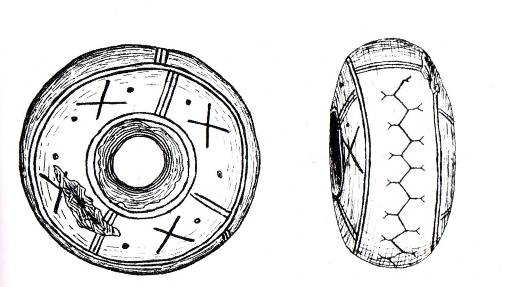

По реке Паз сегодня проходит граница между Норвегией и Россией. Долина реки Паз была и остается местом встречи различных культур и народов. Политика государств, война и границы оказали большое влияние на людей, живущих в этом районе. Норвежское государство обозначило свою территорию, построив школы, капеллы, туристические станции и опытные хозяйства. Зимняя война, а затем и вторая мировая война оставили свой след у людей, живущих в долине реки Паз. Холодная война между востоком и западом также оказала влияние на жизнь у реки. Но Норвегия и Россия в то же время сотрудничают в производстве электроэнергии на реке. Сегодня Норвегия и Россия тесно сотрудничают в области культуры, туризма, производства электроэнергии, науки. Но пересечение границы по реке по-прежнему запрещено! Ледниковый периодВо время последнего ледникового периода Сер-Варангер был полностью покрыт льдом. Примерно в 10 000 году д.н.э. ледниковый период подошел к концу, и береговая линия освободилась ото льда. Внутренние районы избавились ото льда примерно в 7 000 году д.н.э. Таяние льда привело к повышению уровня моря и земли. Уровень моря поднялся в результате поступления талой ледниковой воды. Земля поднялась после того, как исчезло давление на нее тяжелого льда. Появившаяся растительность дала необходимые условия для жизни диких северных оленей. Теплые морские течения улучшили среду обитания рыб, котиков, китов, морских птиц и других морских обитателей. Именно здесь мы находим первые следы человеческой деятельности. Люди, пришедшие сюда, были охотниками и главной их добычей были северные олени и богатые ресурсы океана. Ранний каменный векСамые древние поселения, найденные на территории Сер-Варангера, относятся к раннему каменному веку. Каменный век длился с примерно 10 000 до 4 500 года д.н.э. Этот период мы называем каменным веком, потому что найденный предметы, относящиеся к этому периоду, были сделаны в основном из камня. Были, также, найдены несколько предметов из кости, датируемых концом раннего каменного века. Мы думаем, что кость, наряду с деревом и рогом, были важными материалами для изготовления орудий труда на протяжении всего этого периода. В Сер-Варангере были найдены поселения, захоронения и орудия для зверобойного промысла и рыболовства. Жившие здесь люди вели полукочевнический образ жизни. Т.е. они перемещались между определенными районами в зависимости от сезона, останавливаясь там, где природные ресурсы были богаче. Их жилье, вероятно, было сделано из легкого материала. Это могла быть своего рода палатка, покрытая кожей. Поздний каменный векПереход к позднему каменному веку (пр. 4.500-1.800 д.н.э.) знаменовался изменением климата. Леса, выросшие в раннем каменном веке, начали снова исчезать. Растительность постепенно стала схожей с той, которую мы видим сегодня. Обнаруженные при раскопках вдоль побережья остатки жилья стали более крупными и более отчетливыми, чем те, которые относились раннему каменному веку. Это указывает на то, что поселения становятся более стабильными, и усиливается ориентация на морские ресурсы. В то же время люди, жившие во внутренней части Сер-Варангера, сохраняют свою мобильность. В Пазской долине найдено много следов жизнедеятельности человека. На сегодняшний день сделано много находок, относящихся к позднему каменному веку. На многих предметах из кости и рога сделан красивый орнамент. Камень по-прежнему играет важную роль, но техника изготовления орудий труда отличается от той, которую использовали в раннем каменном веке. Инструменты изготавливаются из более мелкозернистого материала как сланец и диабаз. Изменение в технике изготовления орудий труда и использование новых горных пород указывают на, вероятно, важнейшее отличие между ранним и поздним каменным веком – увеличение контактов с другими группами людей. Ранний металлический векРанний металлический век (1 800 – 0 г. д.н.э.) несет на себе отпечаток одинакового использования керамики на побережье и в глубине страны. Уменьшаются различие между поселениями на побережье и во внутренней части района. Наряду с орудиями труда, сделанными из камня, дерева, рога и кости найдены отдельные предметы, изготовленные из меди и бронзы. Большинство из этих предметов относятся к концу периода. Последние 1000 лет до нашей эры несут следы больших социальных, культурных и экономических изменений. Многие считают, что именно в этом периоде саамы начинают выделяться как отдельная этническая группа. Многие черты, которые считаются типично саамскими (например, форма проживания и похоронные обычаи), четко проявляются именно сейчас. Мы видим увеличение числа поселений в Пазе. Здесь возникает свой тип керамики, называющийся Пазская керамика. Саамский железный век и средневековьеТрудно четко определить этническое своеобразие какой-то культуры только на основании археологических находок. Однако, почти нет оснований сомневаться в том, что люди, жившие в Сер-Варангере после 0 года являются предками современного саамского населения этого района. Новые черты в оленеводстве, овцеводстве, шерстяной одежде, новые стили орнамента на кости и в вышивках, использование железа. Мы видим, кроме того, изменения в религии и политической обстановке. Усиливаются контакты с другими людьми и другими местами. Постепенно, после того как разведение домашних северных оленей стало обычным, изменились и сезонные кочевания между побережьем и внутренними районами. Сейчас зиму стали проводить во внутренних районах, а лето – на побережье. Оленеводство также претерпело изменения: если первоначально каждая семья имела несколько оленей на убой, для получения мяса, кожи и т.д., то затем стало обычно более интенсивное оленеводство со многими владельцами и маленькими стадами, а примерно в XVI в. произошел переход к полностью кочевому образу жизни. |

|

|

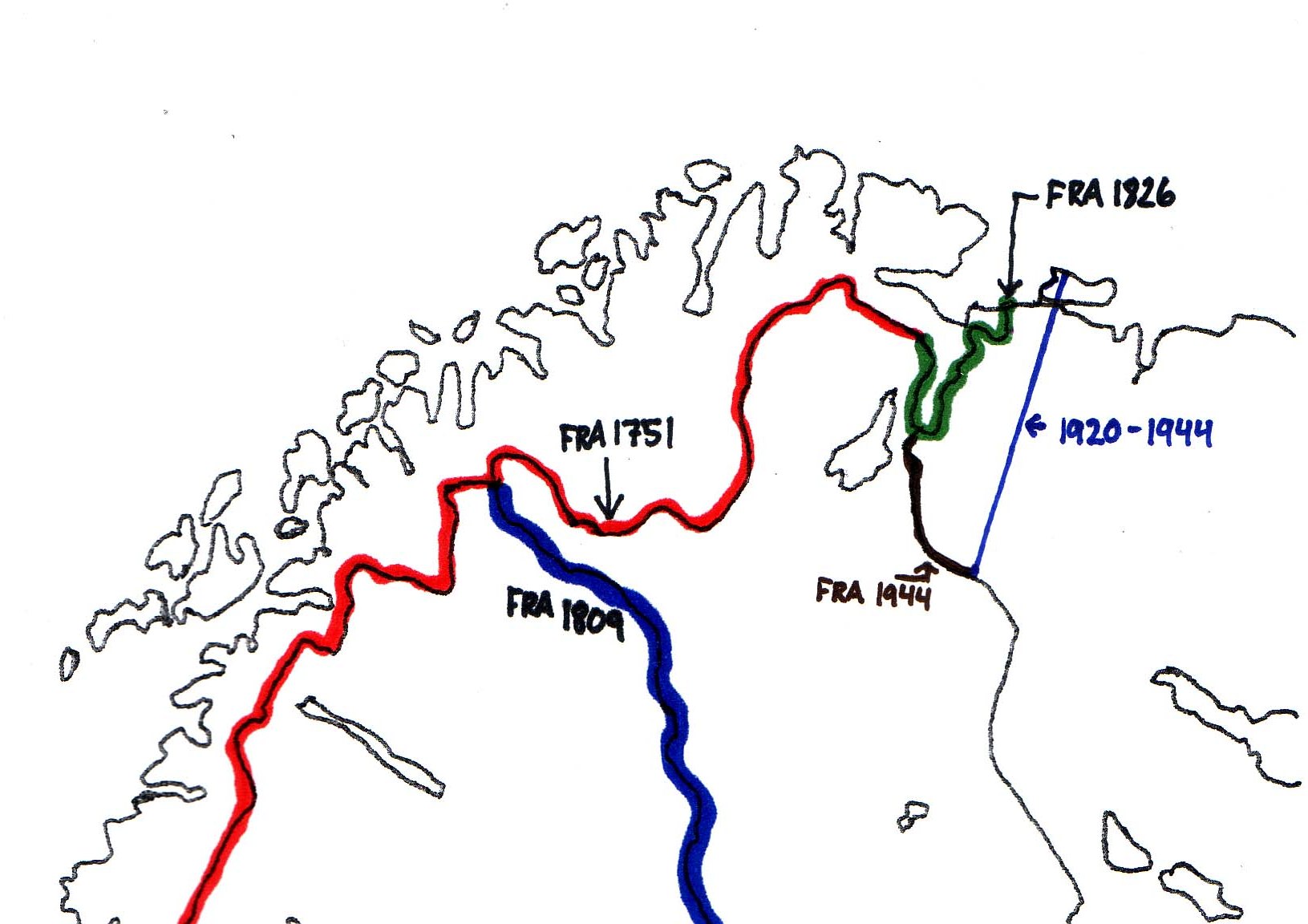

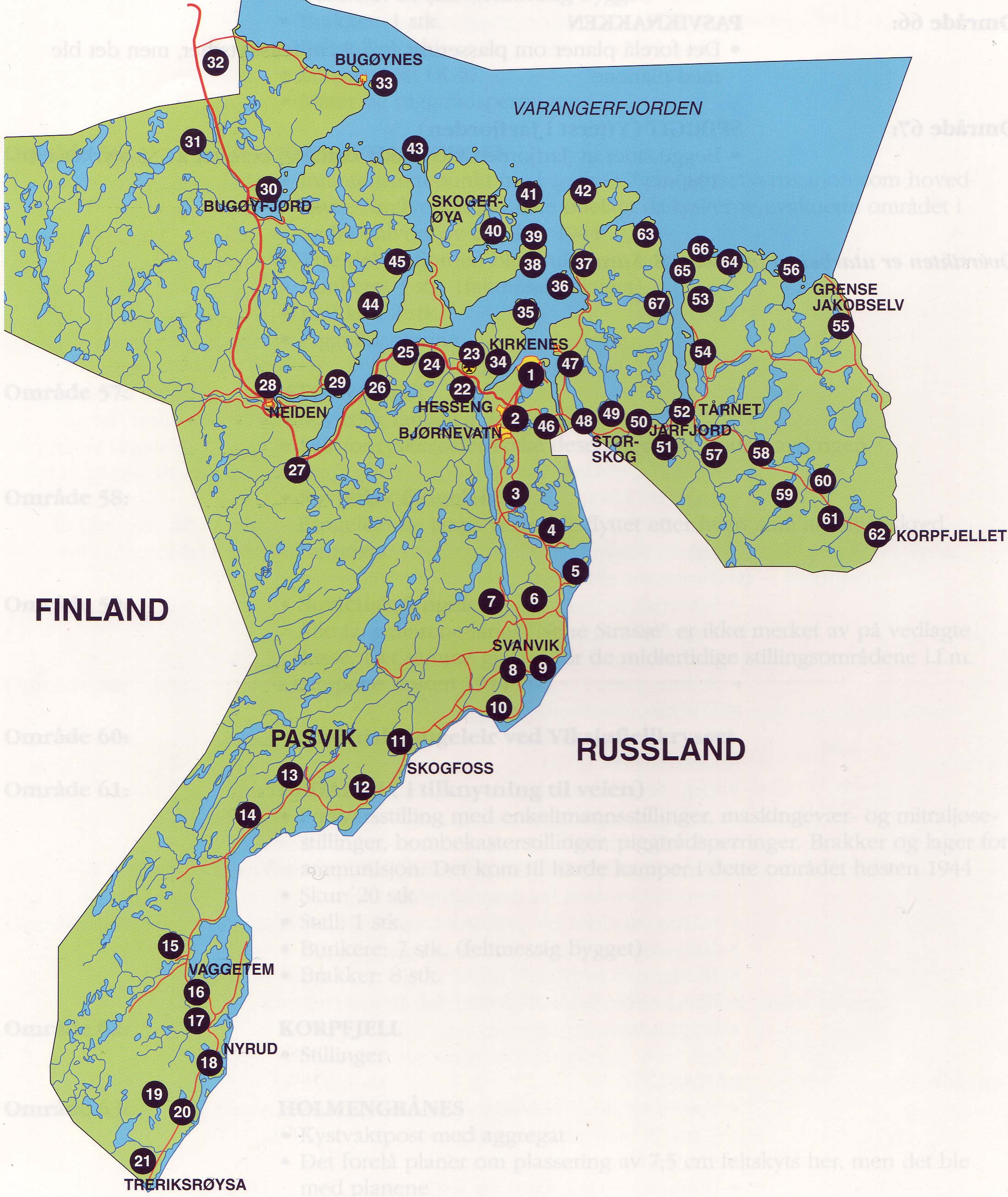

В 1826 году была проведена граница между Норвегией и Россией. Район Сер-Варангера стал частью Норвегии. Политика государств, война и границы оказали сильное влияние на людей, поселившихся в этом районе. Старые местные и региональные границы стали менее значимыми. Контакты различных групп людей, живущих на границе между Норвегией, Финляндией и Россией, продолжались. XIII векПереговоры о праве на Белое море 1751Окончательное определение границы между Норвегией и Швецией. Норвегия получила Каутокейно, Карашок и Утшок по северному берегу р. Тана (Полмак). Остальная часть района осталась во владении Швеции-Финляндии. «Лопарский кодицил» был частью пограничного трактата и должен был обеспечить права оленных саамов на пересечение границ государств 1809Швеция была принуждена отказаться от Финляндии в пользу русского царя. Финляндия стала в России самостоятельным великим княжеством. 1814Норвегия отделилась от Дании и вступает в союз со Швецией. 17 мая в городе Эйдсволл Норвегия принимает Конституцию. Район, который мы сегодня называем Сер-Варангер, не являлся частью Норвегии (!). Это была часть общей норвежско-российской территории. 1826Установлена граница между Норвегией и Россией. Остаток общих территорий к югу от Варангера были поделены между странами. Район оз. Инари стал считаться финским и вышел из общего региона. Сер-Варангер стал частью Норвегии. Граница разрезала древние восточно-саамские сиидские районы. 1852Норвежско-финская граница закрыта для перемещения оленей. Это повлекло за собой последствия для оленных саамов. Стало необходимым использование новых пастбищ. У властей возникли трудности с соблюдением договора вдоль границы. 1905Союз между Норвегией и Швецией распался. Норвегия стала самостоятельным государством 1920Финляндия и Советский Союз подписывают Юрьевский (Дерптский) мирный договор. При проведении границы после обретения Финляндией суверенитета Петсамо и Сонгель становятся финской территорией. Россия теперь уже не граничит с Норвегией. 1939Зимняя война между Финляндией и Советским Союзом. Финляндии приходится отказаться от части своей территории в пользу Советского Союза. 1940Начало второй мировой войны. Германия оккупирует Норвегию. 1944Изменяется финско-советская граница. Петсамо и Сонгель становятся советскими. Советский Союз становится соседом Норвегии на востоке. Перемещение через границу чрезвычайно ограничено. Сер-Варангер, как первый район в Норвегии, освобождается Красной Армией. 1991Распад Советского Союза. Россия становится самостоятельной республикой. |

|

|

Восточных саамов еще называют саамы-сколты. Сами же себя восточные саамы называют «нуортталаззаки». Вплоть до XIX века они проживали практически сами по себе. Все больше северных саамов, саамов-инарцев, норвежцев, финнов и русских поселяется в районе бассейна реки Паз. Проведение границ, политика государств и война оказывают большое влияния на восточных саамов – коренное население этого района.

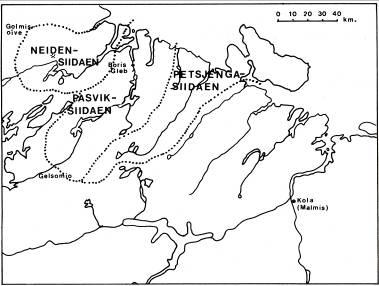

СиидаВосточные саамы объединялись в сииды. Система сиид обычна для других саамских обществ. Сиида состоит из нескольких семей, которые вместе распоряжаются и пользуются ограниченной географической территорией. Сиидой также называется и сама эта территория. Часть времени семьи были разбросаны по всей территории. Зимой же все семьи собирались в зимнем поселении. Это было время для социального общения. Восточно-саамские сиидыВосточно-саамское население состояло из таких сиид. Границы, проведенные в 1826 г. между Норвегией и Россией разрезали сиидский территории. Три из них оказались частью общего норвежско-русского района:

Восточные саамы в Пазе стали в 1826 году российскими подданными, тогда как саамы из Нейденской сииды остались норвежскими гражданами.

Сезонные кочеванияВосточные саамы вели полукочевой образ жизни. Их поселения располагались в Пазской долине и фьордах Сер-Варангера. Восточные саамы жили там, где было больше природных ресурсов. Весной и летом они жили на берегах Бёк-фьорда и Яр-фьорда, где они ловили семгу, треску и сайду. Животные, принадлежащие им, также кочевали к фьордам. Осенью и зимой они в основном жили вдоль реки Паз.

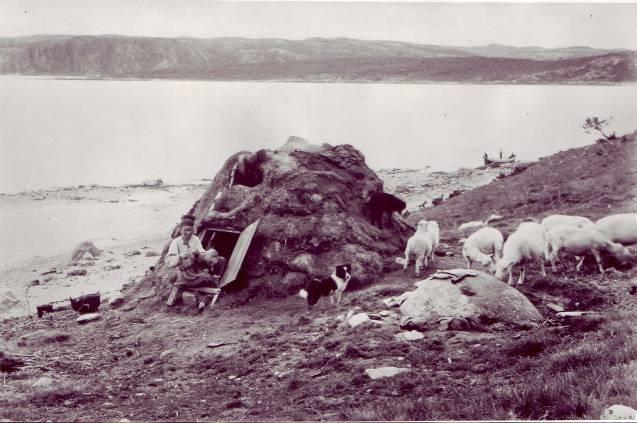

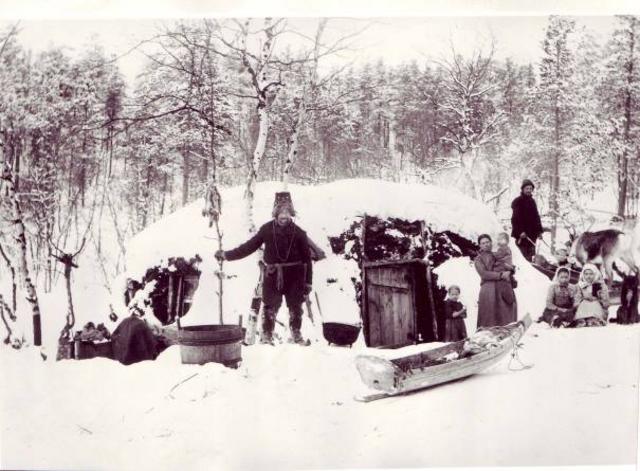

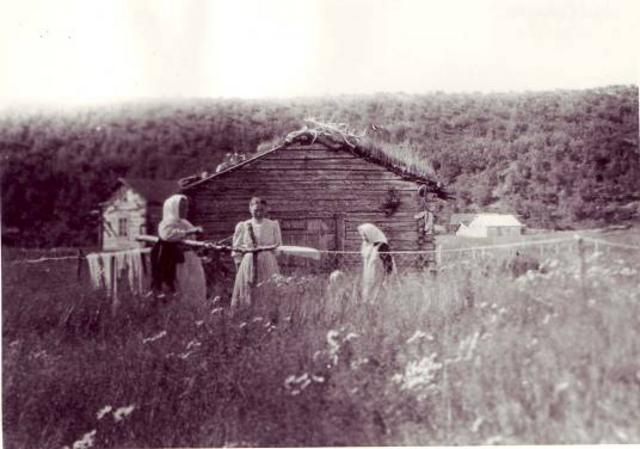

Саамская землянка в Пазской долине. Мужской головной убор похож на типичную восточно-саамскую мужскую шапку, отороченную лисиным мехом. Для многих жителей долины реки Паз торфяная землянка была знакомым местом. Первым жильем для многих, поселившихся в долине, была именно землянка. Землянками пользовались пастухи, рабочие во время лесозаготовок, рыбаки. (Фото: Эллисиф Вессель, из собраний музея Сер-Варангера)

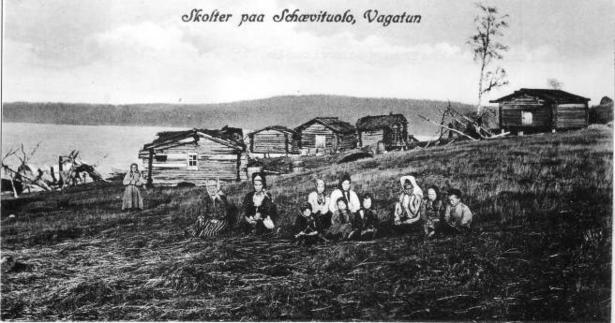

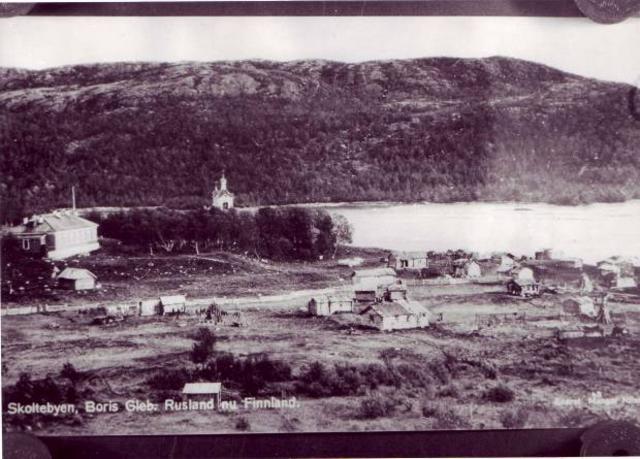

Поселение саамов-сколтов (Фото: Эллисиф Вессель, из собраний музея Сер-Варангера)

"Сколтские дети" (Фото: Эллисиф Вессель, из собраний музея Сер-Варангера)

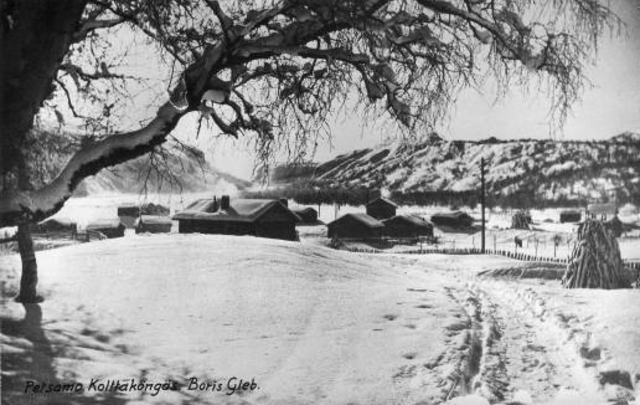

Восточные саамы в Борисоглебске. Существует множество старых фотографий восточных саамов, но, к сожаленью, на этих фотографиях не всегда указаны их имена. (Фото: Автор неизвестен. Из собраний музея Сер-Варангера)

Примерно в одном из тысячи речных моллюсков можно найти жемчужину. На протяжении истории этот жемчуг пользовался большим спросом среди королей, князей и духовенства во всей Европе. В Пазской долине ходят истории о том, что жемчуг играл важную роль у восточных саамов и как украшение, и как платежное средство. Рассказывают, что одну красивую жемчужину можно было обменять на двух (Фото: Пауль Аспхольм, Экологический центр Сванховд)

Амбар для хранения продуктов, село Торнет в Яр-фьорде. Согласно истории этот амбар был перевезен сюда в начале 20-х гг. из Борисоглебска. Саамы отдали этот амбар в обмен за рыбу. Амбар был перевезен сюда на корабле. Восточные саамы имели право на рыбные промысел в Яр-фьорде вплоть до 1900 г. Амбар был отреставрирован и стоит сейчас в имении Йенни Дэрмянен (Фото: Ингар Г. Хенриксен музей Сер-Варангера)

Река Паз была во многом жизненным нервом для членов Пазской сииды. Вдоль реки они строили дома и лодочные сараи. Справа на снимке мы видим Саллаш и Романа Афанасьевых. Сарай для хранения лодок стоял в местечке Катталомбола у Коббфосса. Снимок сделан в 1902 г. Как и многие другие восточные саамы, Афанасьевы жили в Борисоглебске (Фото: Эллисиф Вессель, из собраний музея Сер-Варангера)

Тиина Санила поет лауд. Лауд – традиционная песня восточных саамов. Санила живет в районе Севеттиярви. Она в своих песнях смешивает старые традиции с современным звучанием и ритмами. Она выпустила несколько компактных дисков с песнями-лаудами. На Тиине надет традиционный восточно-саамский головной убор, который носят незамужние женшины. (Фото: Тор Сандё, газета Sør-Varanger Avis)

Восточно-саамская мужская шапка, отороченная лисиным мехом. К шапке пришита красная метка. Это сделано для того, чтобы охотника было лучше видно в лесу. (Фото: Музей Сер-Варангера) |

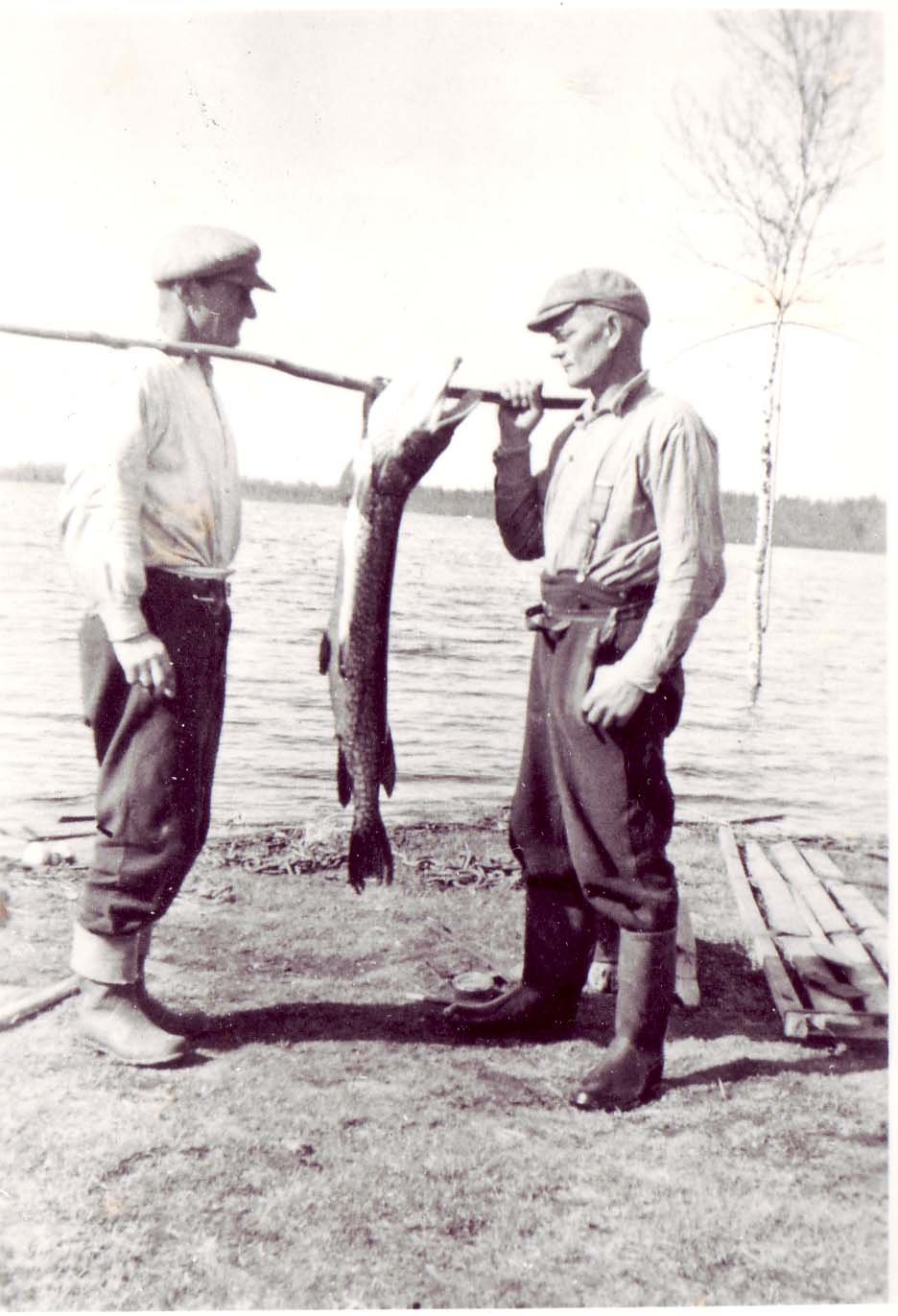

Основа жизниДля восточных саамов рыболовство было жизненной необходимостью. Они ловили рыбу, как в пресной воде, так и в море. Природа была важнейшим источником для существования. У некоторых восточных саамов были овцы и олени. Олень давал мясо, шкуру, кость, но он был и важным транспортным средством. Саамы использовали природные ресурсы и перемещались вслед за ними. Рыболовство в норвежских фьордахВ 1924 г. восточные саамы из Пазской сииды потеряли право на ловлю рыбы в норвежских фьордах Бёк-фьорд и Яр-фьорд. В это время они проживали в Финляндии. Норвегия и Финляндия пришли к согласию о том, что Норвегия могла купить права на ловлю рыбы за 12 000 золотых крон. У восточных саамов не было реальной возможности отказаться от этого. Норвегия не была заинтересована в присутствии саамов из Пазской сииды в норвежских фьордах. Границы и войнаКультура восточных саамов стала жертвой государственной политики, решений о границах и войны. Для их старой формы жизни с сезонными поселениями и сиидской системой не было места в современном мире. Финляндия начала освоение района Петсамо, чем усилила давление на саамов. Стало труднее продолжать сезонное кочевание. Многие из саамов постепенно поселились в Борисоглебске. После второй мировой войны этот район отошел к Советскому Союзу. Восточные саамы из Пазской сииды остались финскими гражданами.

Сезонное кочеваниеГоспожа Рюенг, вдова лесника Рюенга, рассказала в 1959 г. археологу Повлу Симонсену о том, что Накхольмен в Ваггетеме был заселен примерно с 1 августа и до выпадения снега. Восточные саамы переезжали затем на юго-восток в Россию, где они примерно месяц занимались подледным ловом. Оттуда они отправлялись на зимовку в район Сванвика. Затем к Пасхе они переезжали в Борисоглебск, чтобы уже оттуда отправиться дальше к фьордам на рыбную ловлю.

Восточные саамы сегодняСегодня восточные саамы проживают в основном в Норвегии, Финляндии и России. Большая часть саамов из Пазской сииды войны решила после второй мировой обосноваться в Финляндии. Альтернативой этому был Советский Союз. И в Норвегии проживают сейчас потомки Пазской сииды. Тогда, как и сейчас, заключались браки, не взирая на границы, страны и культуры. Многие из восточных саамов собираются на ежегодные православные богослужения в Нейдене, Севеттиярви или в Борисоглебске. С норвежской стороны центром восточных саамов является Нейден. Каждый год здесь в церкви св. Георгия проводится богослужение. |

|

- Päivä, päivä! Mitä? В Пазе по-прежнему говорят по-фински, а многие пожилые люди владеют этим языком бегло. Финские фамилии, такие как Беддари, Каллиайнен или Соткаярви, обычны в Пазской долине. В школах дети изучают финский язык и, как и раньше, существуют тесные узы с соседней Финляндией. Долгий маршВ середине XIX века население большей части Финляндии жило в бедности. Мечты и надежда о лучшей жизни заставляли людей покидать родные места. Они оставляли родной дом, прощаясь со своими родителями, семьями и родственниками. Они знали, что уже никогда не смогут вернуться назад. На севере у фьордов и Руоия (Северный Ледовитый океан) лежала страна, где они смогут начать новую жизнь. Собрано то немногое, чем они владели. И начинается долгий марш к Паатсоки (река Паз) в Пазской долине. Там, на обоих берегах реки, они и пускали корни. Рыболовство во фьордахФинское переселение в Пазскую долину началось всерьез в середине XIX века. До этого финны приходили во фьорды на рыбные промыслы. Море привлекало к себе своими запасами трески и сайды, а рыба приносила доходы. Бывавшие на рыбных промыслах во фьордах, быстро обнаружили, что на северо-западе Норвегии были также хорошие условия для сельского хозяйства, оленеводства и лесоводства.

Почему финны отправились в Паз?Рыболовство и возможность обосноваться в богатом на природные ресурсы районе заставили многих финнов покинуть свою родину. В 50-х, 60-х и 70-х гг. XIX века многие финны взяли свои немногочисленные пожитки и отправились в длинный путь на север. Богатые ресурсы Сер-Варангера влекли к себе, но, кроме этого, в это время часто выпадал неурожайный год, и кризис поразил большую часть Финляндии. Многие села были перенаселены, в то время, как природных ресурсов не хватало. Все это ускорило переселение в Пазскую долину и районы вокруг Варангер-фьорда. Разные источники доходаБóльшая часть финнов, обосновавшихся в XIX веке в Пазской долине, так там и осталась. Они создавали небольшие фермы, заводили детей и жили так, как и другие жители долины. Клочок земли, несколько коров, овец и оленей, рыба в реке и море, ягоды и древесина – все это составляло основу их жизни. В некоторых хозяйствах жило несколько семей. Общество с элементами разных культурБольшую часть населения Северной Финляндии составляли саамы. Многие из тех, кто пришел сюда из Финляндии, вышли из селений, где финская и саамская культуры тесно переплелись. Саамы и финны вступали друг с другом в брак, и многие из тех, кто отправился в Норвегию, несли в себе кровь обоих народов. Финские и саамские традиции были привнесены в Пазскую долину, где они развивались дальше вместе с норвежскими традициями. Люди, поселившиеся в долине, учились друг у друга тому, каким образом лучше всего использовать природные ресурсы. Квен или финн?В XIX веке норвежские власти называли квенами всех, кто происходил из Финляндии. Постепенно понятие «квен» приобрело негативную окраску. Словом «квен» называют также людей, живших у Ботнического залива. Сегодня потомки многих из тех, кто пришел из Финляндии или кто жил у Ботнического залива, предпочитают называть себя квенами. Другие же говорят, что они финского происхождения или имеют финские корни. В 1996 году квены получили в Норвегии статус национального меньшинства. |

Этот район должен быть норвежским!Вначале власти смотрели на финскую иммиграцию благожелательно. Но затем они начали предпринимать шаги для того, чтобы больше норвежцев обосновалось в этом районе. Уже в 70-е годы XIX века началось строительство дорог, и норвежские семьи отправились на север. Были осуществлены программы освоения новых земель, построена школа-интернат Странд, приняты законы о норвегизации района. Норвежские власти хотели показать, что западный берег р. Паз был норвежской территорией. В большей части долины преобладал финский язык. Многим норвежцам приходилось учить финский язык, чтобы их понимали их односельчане! Живая финская культура?Финская культура во многом смогла пережить давление со стороны норвежских властей. Многие, живущие сейчас в Пазе, имеют финское происхождение. Такиефамилии как Беддари, Соткаярви, Раухала, Никкинен, Каллиайнен, Куртхи, Борди, Ранда и Оллила говорят о финских корнях. В магазинах можно услышать финскую речь. Многие пожилые люди сохраняют язык живым. Дети учат финский язык в школах и узнают там о финской культуре и традициях. И сейчас, через 150 лет после того, как предки отправились на север, узы, связывающие их с Финляндией, остаются по-прежнему крепкими.

|

|

Последним отрезком границы, установленным между Норвегией и другим государством, была граница, проведенная в 1826 г. по р. Паз. После установления границ и произошедших из-за этого изменений в жизни коренного восточно-саамского населения, усилилась финская иммиграция в этот район. Норвежские власти начали предпринимать шаги по заселению района норвежцами. Озабоченность норвежских властейНорвежские власти были озабочены лояльностью населения, проживающего вдоль вновь проведенной границы. Иммигранты из Финляндии накладывали отпечаток на район. Власти обсуждали различные способы увеличения здесь численности норвежского населения и усиления роли норвежского языка. Одной из стратегий было пригласить сюда людей из южной Норвегии, предоставить им более выгодные условия, чтобы они смогли обосноваться здесь, возделывать землю и усилить в районе роль норвежского языка. Главной целью этого была экспансия норвежской культуры. Одновременно власти хотели при помощи различных законов затормозить распространение финской культуры. В некоторой степени цель была достигнута. Почему люди приехали сюда с юга?Начиная примерно с 1850 г. и до начала первой мировой войны многие люди иммигрировали из Нур-Эстердалена. Большинство отправилось в США, но многие выбрали дорогу на север. Они обосновались в местах, где была работа, или где они могли возделывать землю. Многие села были перенаселены. Уровень безработицы был высок. Многие люди были вынуждены переехать для того, чтобы прокормить себя и свою семью. У отправившихся на север в Сер-Варангер было желание начать новую, более лучшую жизнь. Многие из живущих сейчас в Пазской долине – потомки норвежских первопоселенцев, обосновавшихся у границы.

|

Меры, предпринятые государством для воздействия на демографическую ситуацию в Сер-Варангере:1869: Дорожное строительство28 дорожных рабочих были отправлены в Сер-Варангер в 1869 г. На следующий год туда было отправлено еще 10 рабочих. В 1872 году 10 дорожных рабочих с семьями подали прошение о нарезе им земли для строительства жилья. Далее они продолжали уже как новые поселенцы. Перепись населения и другие источники показывают, что население в Пазской долине увеличивается. Финны и норвежцы вступают друг с другом в брак. Преобладающий язык – по-прежнему финский. 1899: Сельское хозяйствоСоздание Selskabet til Fremme av Finnmarkens Jordbrug (Общества развития сельского хозяйства в Финнмарке). Целью общества было развитие в Финнмарке сельского хозяйства и защита норвежских интересов. Используемые средства – бесплатная земля и выгодные займы для новых поселенцев. В газетах Трёнделага, Румсдалена и норвежских частей Гудбраннсдалена и Эстердалена были помещены объявления о наборе новых поселенцев. Нелегко было найти новых поселенцев в этих районах. Те же, кто все-таки приехал, увидел, что их ожидания не были оправданы. К концу 1903 года приехало 10 новых поселенцев. В 1907 г. их осталось только трое. Остальные уехали назад. 1903: ЛесникиВ Пазе на работу были приняты лесники. Было организовано государственное лесоводство. Задачей лесников было также наблюдать за границей. Кроме этого, лесники следили за тем, чтобы никто, кроме живущих в Норвегии, не мог незаконным образом пользоваться природными ресурсами, например, заниматься выпасом зверей или охотиться на норвежском берегу реки. 1905: Строительство школ-интернатовВ год обретения Норвегией независимости государство открыло школы-интернаты. Первыми интернатами стали Фоссхейм в Нейдене и Странд Интернат в Пазе. В школах-интернатах было разрешено говорить только по-норвежски. Государство хотело, чтобы норвежский язык стал доминирующим. Такая политика стала, вероятно, серьезным препятствием для внедрения грамотности среди населения. 1920-е годы: Новые поселенцыБыла предпринята новая попытка привлечения новых поселенцев в Пазскую долину. Она было частью всенорвежской кампании по поиску новых поселенцев. Эта кампания обосновывалась тем, что страна нуждалась в увеличении самообеспечения и сокращение высокого уровня безработицы. И в этот раз желание иметь в приграничных районах лояльное норвежское население использовалось как аргумент для привлечения новых поселенцев именно в Пазскую долину. В 1934-39 гг. в Сванвике было построено опытное хозяйство. Это хозяйство должно было заниматься разведением домашних животных и растений и быть местом обучение крестьян.

Ферма Бьйорклунд в зимнем наряде. Юн Педерсен Фяттен приехал из Фоллдала и Пазскую долину в 1869 г. на дорожные работы и расчистку участка под ферму Бьйорклунд. Берсвенд вступил во владение фермой после своего отца, и взял родовую фамилию Юнсен. Последним частным владельцем фермы был старший сын Берсвенда – Юн Юнсен. На ферме продолжались работы вплоть до 1960х гг. (Фото: Музей Сер-Варангера)

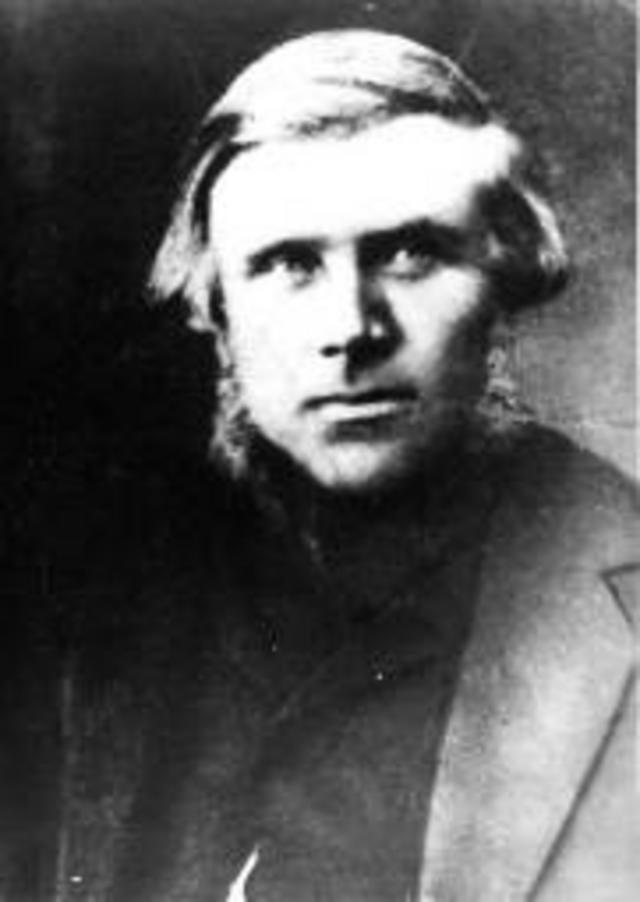

Ингебригт Берсвендсен из Тынсета. Он пришел в Сер-Варангер в 1868 г. Берсвендсен купил хозяйство Намдален в 1871 г. у Перниллы Толлефсдаттер. Дети получили фамилию Ингебригтсен, и сейчас есть много потомков Ингебригта и его жены – Адрианны (Фото подарено музею Сер-Варангера Марианной Аструп)

Амбар из Гаммел-Эйде в Сванвике. Многие переселенцы с юга расчищали земли под фермы долине Ланг-фьорда и Пазской долине. Ларс Эйде пришел из Фоллдаля, он расчищал ферму Эйде. Оле Меллесмоен расчищал землю под ферму Меллесмоен. Обе фермы находились недалеко от Бьйорклунда. Три соседа из Фоллдаля стали соседями в Пазе. (Фото: Будиль К. Даго. Музей Сер-Варангера)

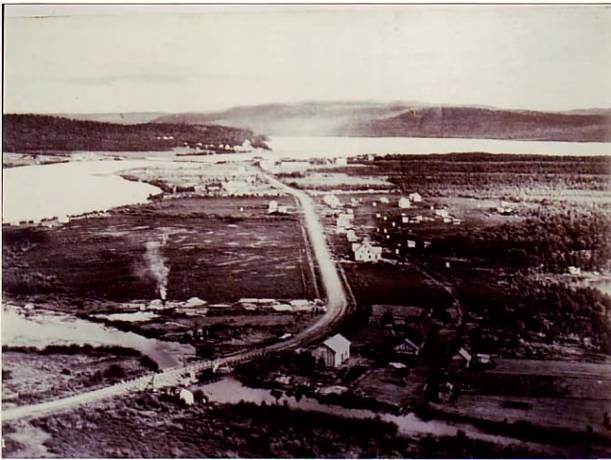

Хозяйство Меллесмо у реки Паз, 1907 г. Трудный времена на юге Норвегии и возможность найти работу и начать новую жизнь заставляли людей переезжать на север. Для кого-то жизнь на севере оказалась слишком трудной, другие же остались жить в Пазской долине. Норвежская культура пустила корни в приграничье. Здесь живут многие потомки тех, кто обосновался здесь в XIX в. (Фото: Г. Соот. Музей Сер-Варангера)

Церковь в Сванвике была освящена 5 сентября 1934 г. Церковь исполняла роль культурного и религиозного пограничного знака. В конце 1920-х гг. губернатор Люнд высказался о важности строительства церкви на норвежской стороне. Он получил сигналы о том, что Финляндия планировала построить церковь в Салмиярви, и был обеспокоен тем, что финская часть населения, проживающая на норвежской стороне, могла начать ходить в финскую церковь. (Фото: Музей Сер-Варангера)

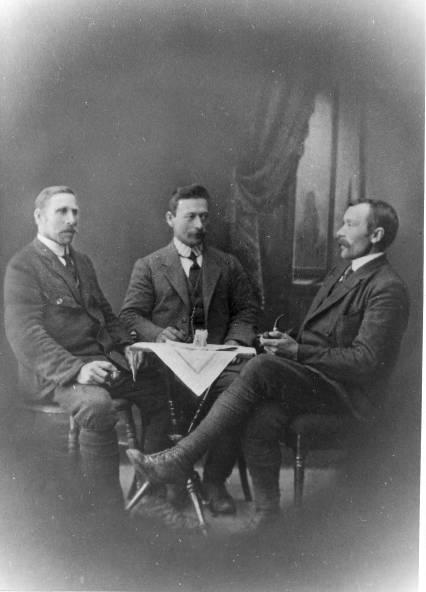

Лесники Андерс Рюэнг, Гудмунд Йетмундсен и Йохан Халлен. Лесника исполняли также обязанности по наблюдению за границей. В их работу входило и наблюдение за тем, чтобы никто с другой стороны реки не мог выпасать своих животных на норвежской земле. Лесники были, своего рода, длинной рукой государства на границе. (Фото: Хельга Токле. Фотография принадлежит Гутторму Йетмундсену. Из собраний музея Сер-Варангера)

Эта ферма была заложена в Сванховде в 1934 г. Она исполняла роль Государственного демонстрационного и опытного хозяйства. Это хозяйство занимало центральное место во время поднятия земель Паза. С середины 1980-х гг. у Сванховда стало меньше чисто сельскохозяйственных задач, и хозяйство было сдано в аренду. Срок аренды подошел к концу весной 2005 г., и земля Сванховда сдана сейчас внаем другим фермерам Паза (Фото: Рагнар Вога Педерсен, Экологический центр Сванховд)

Сванвикская молодежная школа. Она была построена на государственные средства и играла важную роль в передачи знаний и в норвегизации района. Первый ученики были набраны Сванвикскую молодежную школу осенью 1936 г. Школа должна была помочь в том, чтобы западный берег реки Паз получил «насквозь норвежскую окраску». Она должна была стать местом собрания норвежских обычаев и норвежских интересов. Ученики школы должны были получить знания по теоретическому и практическому сельскому хозяйству. Здание школы было сожжено немцами при отступлении в 1944 г. (Фото: Из собраний музея Сер-Варангера)

Освальд Борди и Йохан Хилдонен во время строительства Мослингской дороги в 1935 г. Дорога получила свое название в честь руководителя работ по освоению целинных земель Сверре Мослинга. Строительство дороги до Гренсефосса, лежавшего на самом юге, было частью политики норвежских властей. Дорога должна была улучшить транспортные возможности в долине, что могло бы привлечь в приграничные с Финляндией районы новых новопоселенцев. Финляндия построила вдоль р. Паз арктическую дорогу, протянувшуюся до Лиинахамари. (Фото принадлежит Вали Александерсен. Из собраний музея Сер-Варангера) |

|

В 1920 году Финляндия также стала соседом с восточной стороны Пазской долины. Финляндия хотела показать, что эта новая территория принадлежит ей, и начала строительство ферм, магазинов, туристических станций и дорог. Контакты и торговля между народами, проживающими вдоль реки, начали усиливаться. Финляндия получает Петсамо14 октября 1920 г. в Дорпате был подписан мирный трактат между Советским Союзом и Финляндией. России пришлось отказаться в пользу Финляндии от района Петсамо. Суверенная Финляндия получила выход к Северному Ледовитому океану. Уже к рождеству 1920 года Финляндия показала, что это ее территория, направив своих солдат на север. Финляндия создает здесь собственный управленческий аппарат и начинает строительство дорог, школ, магазинов, церквей, отелей и постоялых дворов. Финляндия оставалась соседом Норвегии к востоку от р. Паз вплоть до 1944 г., когда она была вынуждена отдать район Советскому Союзу.

Контакты через рекуКогда восточный берег реки был русским, там уже проживало много финнов. Когда в 1920 г. этот район перешел к Финляндии, на финской стороне реки поселилось еще больше финнов. Многие люди, жившие на норвежской стороне реки, имели финские корни и сохраняли живыми, как язык, так и культуру. Между людьми по обе стороны реки был хороший и близкий контакт. Они собирались вместе на праздники. Некоторые находили свою любовь на другой стороне границы. Рассказывают о футбольных матчах и других соревнованиях между норвежской и финской молодежью. Приграничная торговляМагазины в Борисоглебске, Салмиярви и Питкаярви не жаловались на отсутствие покупателей в межвоенный период. Сахар, кофе и мука были дешевле, чем в Норвегии. Также как и табак и некоторые другие товары. Не все товары ввозились в Норвегию законно. Но у таможенников не было возможности контролировать все движение вдоль длинной реки Паз. Для многих финские магазины были ближе норвежских.

|

Семья СалминенНа другой стороне реки жили Салминены. Биргер Эрландсен – один из многих жителей Пазской долины, который помнит контакты между людьми по обе стороны реки. Когда Биргер был мальчишкой, на другой стороне реки лежала Финляндия. Вплоть до 1944 года. – У нас были постоянные контакты с семьей Салминен, жившей на другой стороне реки. Они входили в круг друзей и знакомых нашей семьи. У Салминенов была небольшая ферма, они занимались охотой и ловлей рыб. – Некоторые из их детей в последствии гостили у нас на норвежской стороне. – Недалеко от Салминенов находился магазин и трактир. Мы покупали там. Для нас это было и дешевле, и ближе. Может быть, было и не совсем законно не проходить таможню, но она располагалась довольно далеко от нас вниз по реке,- со смехом рассказывает Биргер. Финская опасностьВ межвоенный период правоэкстремистские организации, такие как движение Лаппо и Академическое Карельское общество, думали и создавали планы о создании Великой Финляндии. Целью таких организаций было присоединение к Финляндии районов, где проживало много финнов. Норвежские газеты часто писали о финской опасности, о том, что Финляндия представляла собой угрозу с севера. Это вызывало беспокойство норвежских властей, однако финские власти отрицали, что у Финляндии имеются планы расширения своей территории. Норвежская земляНорвегия хотела показать, что эта земля принадлежит ей. Для этого были построены церковь, молодежная школа, здание военного гарнизона, дороги, опытное хозяйство, таможня и туристическая станция. Кроме того, был начат третья крупная кампания по привлечению в Пазскую долину новых поселенцев. Контакты между финнами с норвежской и финской стороны были теплыми. Ничто не указывало на то, что финны, проживавшие на норвежской стороне Пазской долины, хотели стать финскими гражданами. Они, без сомнения, были очень верны Норвегии

Финский постоялый двор неподалеку от Гренсефосса. Финляндия строила в этом районе дороги, и многие с норвежской стороны, чтобы попасть на юг, ездили через Финляндию. Это занимало меньше времени, чем, если бы они ехали по норвежской территории. (Фото: Сверре Мослинг. Из собраний музея Сер-Варангера)

Почтовый ящик на р. Паз. Во время финского соседства, по р. Паз было оживленное движение. Корабли и лодки перевозили людей, машины и товары через реку и вдоль реки. (Фото: Финское туристическое общество. Из собраний музея Сер-Варангера)

Борисоглебск в зимнем наряде. От Борисоглебска до Бьёрневатн пролегала контрабандная тропа. Ее называли Сахарной тропой, потому что многие приносили с собой из Финляндии контрабандный сахар. Нильс А. Мортенсен, живший всю свою жизнь в ста метрах от границы, рассказывал, что в 1930-е гг. он и его сестра часто пользовались этой тропой. – Здесь было много контрабанды, особенно в Бьёрневатн. Через гору пролегала тропа. В снегу вдоль тропы мы находили сладости, спрятанные людьми, прошедшими здесь. Пряталось многое – сигареты тоже, - рассказывает Мортенсен (Фото: Дорожное управление, Хелсинки. Фото принадлежит Марье Фредрикссон)

Питкаярви, или по-норвежски Лангваннет. В межвоенный период молодежь с финской и норвежской стороны встречались на холме для празднования ночи на Ивана Купала. Война положила конец контактам между людьми по обе стороны реки. (Фото: Ингар Г. Хенриксен. Музей Сер-Варангера)

Освящение туристической станции в Сванвике 12 июля 1930 г. Для Норвегии было важным показать, что это земля принадлежит ей. Власти хотели усилить норвежское присутствие вдоль границы. Для этого, например, и была построена эта туристическая станция в Сванвике. (Фото: Директор Торгерсруд. Из собраний музея Сер-Варангера)

Памятник в Ивало, Финляндия тем, кто потерял свои жизни и дома в Петсамо в период 1920/1944 гг. Зимняя война между Финляндией и СССР продолжалась с 30 ноября 1939 г. по 13 марта 1940 г. Летом 1941 г. Финляндия вместе с Германией вступает на территорию СССР. В сентябре 1944 г. подписывается договор о перемирии между Финляндией и СССР, и финские войска выгоняют немцев из Финляндии. Немцы сожгли почти половину зданий и домов в Лапландии, тысячи финнов были эвакуированы. После войны Финляндии пришлось отказаться в пользу СССР от частей своей территории, в том числе от района Петсамо и частей Карелии. Тысячам людей так и не удалось вернуться в свои дома. (Фото: Ингар Г. Хенриксен. Музей Сер-Варангера)

Салмиярви до войны (Фотография принадлежит Улауг Скавхауг, из собраний музея Сер-Варангера)

Финские фермы в огне, декабрь 1939 г., Салмиярви. 30 ноября 1939 началась зимняя война между Финляндией и Советским Союзом. Советские войска вошли на территорию Петсамо, финны отступали с боями. Финны сжигают большую часть зданий, взрывают мосты и дороги. Более 1000 финнов покидают свои дома и убегают в Норвегию, где их хорошо встретили и оказали им заботу. Финляндия получает назад большую часть Петсамо уже 13 марта 1940 г., и финны начинают возвращаться на свои фермы. Или, точнее сказать, к тому, что от них осталось. (Фото: Сверре Мослинг. Из собраний музея Сер-Варангера)

Изменения границы к востоку от р. Паз. Восточная линия границы была границей Финляндии с Советским Союзом в период 1920-1940 гг. Район к востоку от сегодняшней границы получил название Петсамский коридор. Финляндия была вынуждена отдать северные части района Петсамо Советскому Союзу в 1940 г. после зимней войны. |

|

9 апреля 1940 г. Германия вошла в Норвегии . Немецкая оккупация длилась до мая 1945 г. Расположение Сер-Варангера привело к тому, что коммуна была очень важна в военной кампании нацистской Германии против Советского Союза. Крепость КиркенесКрепость Киркенес была самым северным опорным рубежом немцев в Европе. По плану Гитлера Германия должна была напасть на СССР с севера и с юга. Сер-Варангер был немецким плацдармом в наступлении на Мурманск. Киркенес, как и Мурманск, имел порт, незамерзающий круглый год. Это было очень важно для военных кораблей и транспортных судов. Военная эскалацияПервые немецкие солдаты прибыли в Эст-Финнмарк в июне-июле 1940 г. Осенью и зимой того же года крупные военные силы и колоссальное количество вооружения были переброшены к границе с Финляндией. Нападение на Советский Союз началось 22 июня 1941 года после грандиозной военной эскалации в Финмарке, и особенно в районе Киркенеса. Нападение Германии на Советский Союз летом 1941 г. превратила Норвегию в важный стратегический пункт в войне великих держав. Финнмарк и Финляндия стали местом сосредоточения войск на северном фронте.

Немецкие корабли во фьордеЯ помню, когда немецкие корабли в первый раз вошли в Бёк-фьорд. Это было в июне 1940 года. На палубе немецких кораблей стояли оркестры, которые играли марши. Звук разносился по всему фьорду. Мой дедушка сказал: «Надеюсь, что они уберутся отсюда как можно быстрее», - рассказывал Ингвальд Хенриксен, которому в 1940 г. было 13 лет. Более тысячи сигналов воздушной тревогиНемцы во всем влияли на жизнь местного населения северо-востока Норвегии – как дома, так и на рабочем месте. И жизнь не становилась легче оттого, что Фестунг Киркенес стал, естественно, важной целью для атак союзников. На протяжении военных лет здесь воздушная тревога была объявлена более тысячи раз. Это говорит о многом. Киркенес был разбомблен в дребезги.

Контакты с солдатамиВойна оставила глубокие следы у населения Пазской долины и Сер-Варангера. Сёла и поселки вышли из войны с меньшими потерями, чем сам Киркенес. Большинство домов и зданий дожили в целостности до конца войны. Многие из тех, кто во время войны был еще детьми, рассказывают о хороших контактах с солдатами. – Они ведь и сами были еще мальчишками, которых послали на север. Большинство из них вели себя с нами хорошо, - об этом рассказали многие из жителей Пазской долины. – Иногда они давали нам сласти или немного еды.

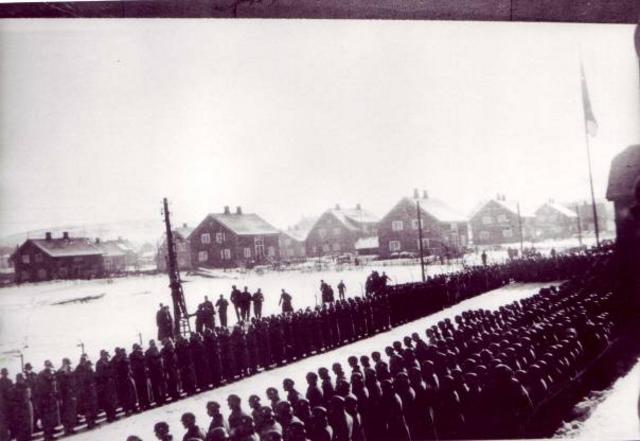

Построение немецких войск на ул. Стургата в Киркенесе, 1942 г. Крепость Киркенес была важным стратегическим пунктом в попытке нацистской Германии занять Мурманск. И, естественно, Киркенес стал целью советских бомбардировщиков. Бомбоубежища стали частью будней населения Киркенеса во время оккупации. (Фото: Эдвардсен. Из собраний музея Сер-Варангера)

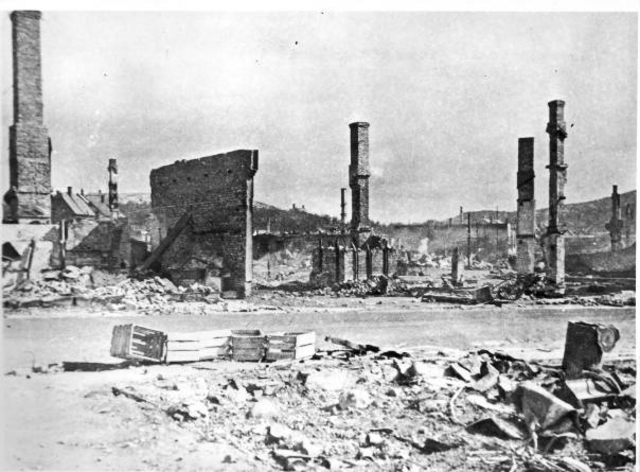

Киркенес после бомбежки 4 июля 1944 г. Город лежал в руинах. Дома людей исчезли. Только немногие здания уцелели. Послевоенный период был очень тяжелым для многих. Ушло много времени до того, как линии снабжения Киркенеса были налажены (Фото: Автор неизвестен. Из собраний музея Сер-Варангера)

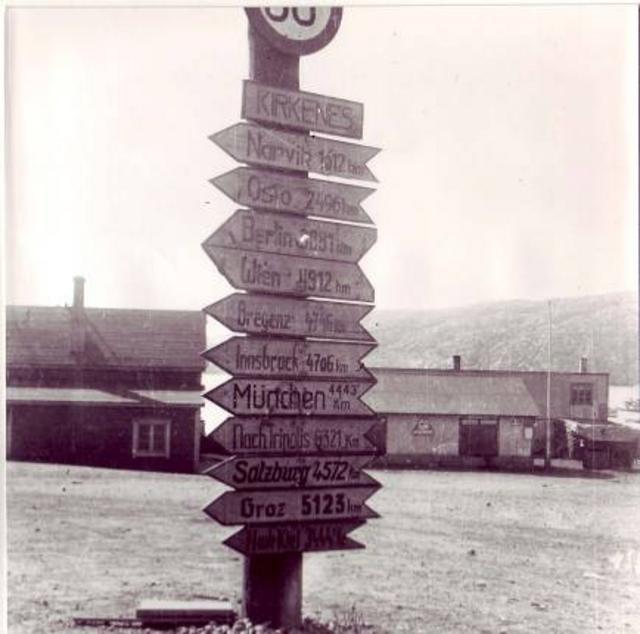

Дорожный указатель на площади Лёнбум в Киркенесе, 1943 г. На указатели стоят названия многих австрийских городов. Многие из солдатов родились в Австрии и привыкли к суровым зимним условиям. Но русская зима у р. Западная Лица была слишком сурова для тысяч солдат. (Фото: немецкая листовка. Принадлежит Хилтруд Воц. Из собраний музея Сер-Варангера)

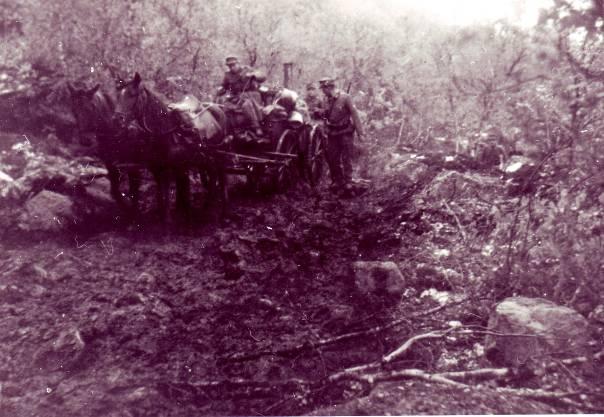

Карельский фронт, лето 1941 г. Немецкая полевая кухня доставляется на позиции. На Карельском фронте погибли тысячи советских и немецких солдат. Нет точных цифр потерь, но немецкие потери составили здесь, вероятно, 35 000 убитых и раненых. Русские историки предполагают, что Красная Армия потеряла 73 000 убитыми и 129 000 ранеными, т.е. всего – 202 000 человек (Фото: автор неизвестен. Из собраний музея Сер-Варангера)

Немецкий мост у Хестефосса через р. Паз. Мост был взорван в 1944 г. Немцы использовали тактику выжженной земли, когда они покинули район. К счастью, не очень много личных домов было сожжено в Пазской долине. (Фото: Петра Юнсен, Из собраний музея Сер-Варангера)

Русские солдаты у Борисоглебска (Фото: Красной Армии, Из собраний музея Сер-Варангера)

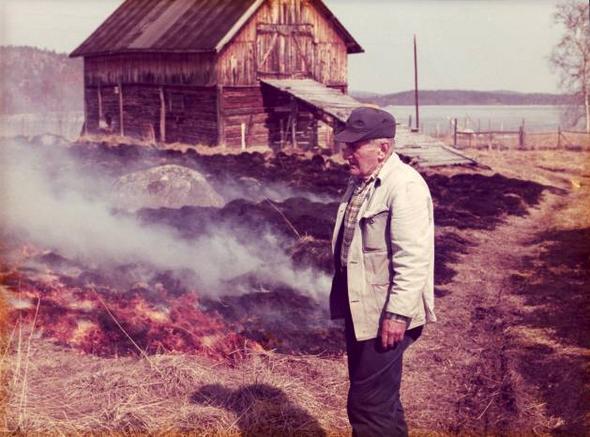

- Русские солдаты переплыли через р. Паз у Трангсунда, - рассказывает Осе Андерсен. Отец Осы, Олав Кярня, рассказывал, что они разобрали коровники и построили плоты для более быстрого перебрасывания солдатов. Немцы в это время находились на ферме. Одна из девушек, работавших там, сказала им, что русские приближаются. Немцы заторопились. Они побежали с обувью в руках. На фотографии мы видим Олава Кярня на ферме в 1980 г. На заднем плане – река Паз (Фото принадлежит Осе Андерсен).

Освобождение, 1944 г. Сер-Варангер был первым освобожденным районом Норвегии. Это случилось 24 октября 1944 г. Немцы бежали в спешке, не успев эвакуировать все население. Более 2 000 человек жило в туннеле в Бьёрневатне. 10 детей родилось в этом туннеле, принадлежавшим АО Сюдварангер (Фото: Красной Армии, Из собраний музея Сер-Варангера)

Последние русские отделения покидают Сер-Варангер и Норвегию 25 сентября 1945 года. Некоторые боялись, что они никуда не уйдут. Население Сер-Варангера никогда не забудет, что Красная Армия освободила коммуну от немецкой оккупации. (Фото: Карлсен. Из собраний музея Сер-Варангера) |

Лагеря для военнопленныхВо время военных действий немцы взяли многих русских солдат в плен. В Сер-Варангере и в Пазе было построено 14 лагерей для военнопленных. С пленными там обращались как с животными. Очень много русских военнопленных потеряли там свою жизнь из-за недоедания, истощения. Многие были просто убиты. Вид истощенных пленных произвел ужасное впечатление на местное население. Многие просовывали русским пленным куски хлеба или другую еду, чтобы хоть как-то помочь им. Иногда пленные в знак благодарности за помощь давали резные деревянные фигурки, жестяные коробочки или другие предметы ручной работы. ПартизаныВо время войны довольно много людей поступило на службу Советскому Союзу. Таким образом, они могли бороться с нацистами. Они прошли обучение в СССР, а затем отправлены обратно в Норвегию. Эти люди стали партизанами. Один из наиболее известных норвежских партизан – Освальд Харью из Паза, который впоследствии провел более 10 лет в советских лагерях. Он смог вернуться назад в Норвегию только после того, как премьер-министр Герхардсен поднял о нем вопрос на встрече в Москве. Партизаны жили опасной жизнью. В любой момент их могли обнаружить немцы. Или их могли предать. Если их ловили, то их ждала казнь и смерть. Многие партизаны потеряли жизнь в приграничных районах. Ледяной фронтСолдаты с огромным трудом пробирались через болота и реки. Это мало напоминало о мечте генералов о парадном марше на Мурманск. Огромные расстояния по бездорожному, временами обледеневшему и пустынному ландшафту. Камни, скалы и обрывы, засасывающий ил, крутые пороги и упорство русских солдат перекрыли дорогу к Мурманску. Пришел мороз, холод пробирался через одежду и доходил до костей. Наступление на Советский Союз провалилось в долине р. Зап. Лица, неподалеку от Мурманска. Немцы недооценили ландшафт и сопротивление русских войск. Русские использовали местность лучше захватчиков. Многие русские солдаты имели за спиной и опыт финско-советской зимней войны. Русская зимаМного русских и немецких солдат заблудилось во время бурана, многие умерли от холода и истощения. Численность личного состава сократилась наполовину из-за снежной слепоты и обморожения. Бои принесли невероятные страдания.

Отрывок из «Война в приграничье» Ганса-Кристиана Эриксена ОсвобождениеНемцы так и не дошли до Мурманска. Осенью 1944 года советские войска смогли вытеснить немецкие силы на запад. В октябре того же года первые советские солдаты пересекли границу с Норвегией. Первым освобожденным районом Норвегии стал Сер-Варангер.

|

|

После второй мировой войны мир был разделен на два блока держав, во главе которых находились США и СССР. Это было время подозрительности, когда оба блока все время находились начеку. Граница была под постоянным наблюдением, и лица, симпатизирующие коммунистам и поддерживающие контакты с СССР, находились под надзором. Но, несмотря на холодную войну, были примеры контактов между странами, например в области обмена культурой. Холодная войнаХолодной войной назывался период, начавшийся после окончания второй мировой войны, и длившийся до падения в 1989 г. Берлинской стены. Этот период характеризовался соперничеством двух групп наций, имевших различные идеологические и политические системы. На одной стороне стоял Советский союз и его союзники (Восточный блок), а на другой – США с союзниками (Западный блок). Ситуация получила название холодной войны, потому что она так никогда и не привела к открытым боевым действиям или войне. Новый сосед на востокеПосле заключения договора о перемирии 19 сентября 1944 г., Финляндия должна была вернуть Советскому Союзу район Петсамо. У Норвегии появился новый сосед на востоке. Это привело к большим изменениям в жизни людей, проживавшим в этом районе. Река Паз, служившая связующим звеном между соседями, превратилась в преграду. С советской стороны было построено пограничное ограждение и множество наблюдательных вышек, с которых регистрировались все передвижения на норвежской стороне. Было запрещено пересекать реку, и любое нарушение этого правила приводило к суровым штрафам. Королевская резолюция от 1950 г. не разрешает пересекать демаркационную линию по суше, воде или воздуху. Также не разрешается вести разговоры или общаться другим образом с лицами, находящимися по другую сторону границы.

Мое место рыбалки!Рассказывают об одном пожилом человеке, жившем на норвежской стороне у Мелкефосса. Он все время жил по-соседству с Россией и Финляндией, и всегда без проблем ловил рыбу на одном и том же месте. Когда Советский Союз стал соседом Норвегии после второй мировой войны, этот человек продолжал ловить рыбу там, где он всегда это делал. Это место лежало на другой стороне норвежско-советской границы, но его не волновало, в какой стране это место лежало, и какие законы там действовали. Единственное, что его волновало – это рыбалка, и он продолжал ловить рыбу, как ни в чем не бывало. История рассказывает, что пограничникам в конце концов надоело делать ему замечания, и он продолжал ловить рыбу на «своем» месте в Советском Союзе. |

ОборонаПосле выхода Красной Армии из Финнмарка в сентябре 1945 г., норвежская армия и полиция организовали пограничную службу. Гарнизон Сер-Варангера (GSV) получил свое настоящее название в 1947 г. Было решено, что гарнизон будет базироваться на территории аэродрома Хэйбукмуен, построенного немцами во время войны. В 1949 г. Норвегия вступила в НАТО. Норвежско-советская граница стала границей между НАТО и странами Варшавского договора. Это привело к еще большему усилению охраны границы с обеих ее сторон. Время после этого стало характеризоваться обоюдной подозрительностью между странами. РазведкаРазведывательная служба в Сер-Варангере была усилена после войны. В полицейском округе Сер-Варангера был одним из тех полицейских округов Норвегии, где служило больше всего людей. Это было связано с работой Politiets Overvåkingstjeneste (Службы безопасности норвежской полиции). После войны коммунистические идеи были очень популярны в Сер-Варангере. Поэтому часть местного населения находилась под наблюдением, как возможные советские агенты. Было также важно иметь информацию о советских вооруженных силах, чтобы быть подготовленными на случай их нападения на Норвегию. Кубинский кризисВ период с 15 по 28 октября 1962 года произошла одна из наиболее серьезных конфронтаций между двумя супердержавами – СССР и США. Разведывательный самолет U2 во время одного из своих плановых полетов обнаружил, что Советский Союз разместил на Кубе ракеты, направленные на США. 13 суток, в течение которых президент Джон Ф. Кеннеди и Никита Хрущев вели переговоры, мир затаил дыхание. Солдаты Гарнизона Сер-Варангера ждали с оружием, заряженными боевыми патронами. 1968 - советская демонстрация силыВ июне 1968 года норвежские пограничные посты заметили повышение активности на советской стороне. По Русской дороге проехало несколько транспортных колонн. Вечером 6 июня на Арктической дороге к северу от Борисоглебска были замечены танки, гусеничные машины и артиллерия. Плохая погода помешала точно определить величину советских войск и насколько они продвинулись. Утром 7 июня стало ясно, что крупная группа войск сгруппировалась и заняла позиции на самой границе.

Тревога! Тревога!В ночь на 7 июня 1968 года раздался сигнал тревоги, и Гарнизон Сер-Варангер выдвинулся к пограничной линии и стал готовиться к бою. Советские части окопались и направили оружия на норвежские позиции, наблюдательные посты и пограничные станции. Всем стало ясно, что это не было обычными учениями. Со времен второй мировой войны вблизи границы не собиралось такое количество советских войск. Войска стояли на своих позициях до 12 июня

Подкомиссия во время демаркации границы между Норвегией и Советским Союзом в 1947 г. Г-жа Герда Странд – переводчик, Х. Йелструп – астроном, капитан Мачауко – секретарь, Х. Садиерев – переводчик, командир части С. Мослинг - председатель комиссии. А. Модт – счетовод. Подполковник Стретков – председатель комиссии, подполковник Тилитрин, подполковник Франчук (Фото: автор неизвестен. Из собраний музея Сер-Варангера)

Открытие памятника в честь русского освобождения. 8 июня 1952 г. (Фото: автор неизвестен. Из собраний музея Сер-Варангера)

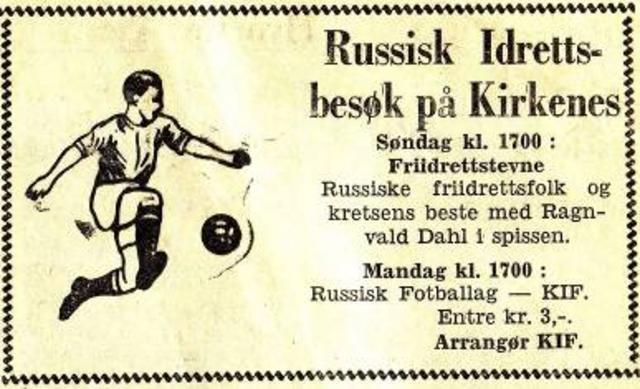

Хотя граница между Норвегией и СССР была во время холодной войны закрыта для передвижения, есть целый ряд примеров обмена между странами. Во время гидростроительства на р. Паз много норвежцев работало на территории Советского Союза. Происходил обмен и в области культуры и спорта. Оркестры, хоры, футболисты, борцы – это только примеры культурного обмена между странами во время холодной войны. (Анонс в газете Сер-Варангер Авис, 25 июля 1959 г.)

В 1965 г., когда работы на Сколтефоссен были закончены, Советский Союз принял решение дать возможность посещать Борисоглебск без визы. Там находилась гостиница, бар и магазин, где можно было купить дешевые сигареты и водку. Это должен был быть пробный проект, который должен был длиться один год. Борисоглебск стал чрезвычайно популярным местом поездок норвежцев. Норвежское государство отказалось продлевать этот проект. Оно считало, что агенты, состоящие на службе советской разведке, таким способом могли легко связаться со своими заказчиками. Кроме того, была большая вероятность вербовки новых агентов.

Несмотря на то, что граница была закрыта, олени часто забредали на советскую сторону. На снимке – норвежские оленеводы, ищущие на советской стороне оленей, перешедших границу. (Фото: Пограничный комиссариат)

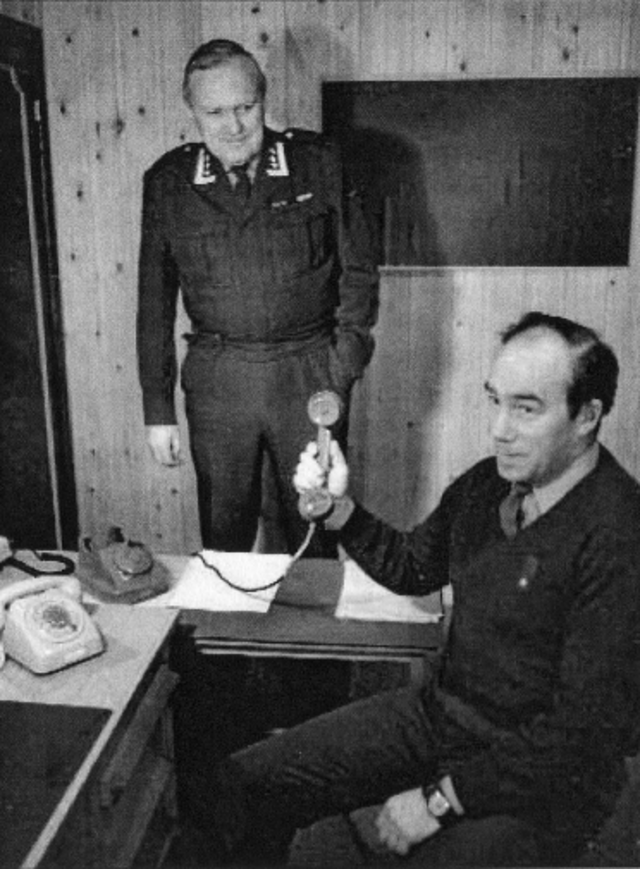

Главной сложностью в сотрудничестве между двумя странами было отсутствие связи друг с другом. Но, после поездки премьер-министра Эйнара Герхардсена в Москву, между сторонами была проведена телефонная линия. Красным телефоном пользовались два часа в будни и один час по субботам. На снимке полковник Туре Хиорт Оппегорд и капитан Кнут Таралдсен гордо показывают красный телефон. (Автор фото неизвестен)

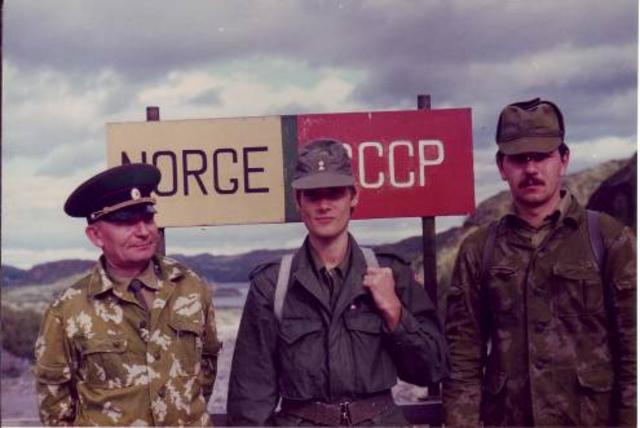

Майор Головин и лейтенанты Берстад и Казаков на Борисоглебской плотине во время инспекции границы (Фото: Пограничный комиссариат)

Норвежские и русские солдаты спиливают пограничный знак 407 на русской стороне. Размежевание границы совместно проводилось один раз в год. В этот раз нужно было переместить пограничный знак (Фото: Пограничный комиссариат)

Международный турнир по борьбе в Мурманске в 80-х гг. Норвежские и советские спортсмены часто соревновались друг с другом, как в Норвегии, так и в СССР. Несмотря на то, что отношения между востоком и западом во время холодной войны могли быть прохладными, это не привело к разрыву контактов между Норвегией и СССР. Отношение местного населения к Советскому Союзу было несколько иным, чем у остального населения Норвегии. Для многих было естественным поддерживать контакт с населением СССР. (Фото: Кьелл Эрик Андреассен) |

|

Михаил Горбачев, президент Советского Союза в 1988-91 гг., начал кампанию гласности. Это привело к тому, что политические и исторические темы, на которые раньше было наложено табу, стали предметом общественных дебатов. Под собирательным понятием «перестройка» начались политические и экономические реформы. Это стало началом конца монополии правящей власти и развитием демократических процессов в СССР, а затем и в России. Более открытые границыПосле объявления России новым государством в 1991 г., граница была открыта для передвижения. Стало легче ездить в Россию, и число людей, пересекавших границу в обе стороны, росло. Но самое главное отличие было, однако, в том, что усиливалось сотрудничество между странами, в том числе сотрудничество в области промышленности и культуры. Все больше норвежских фирм, особенно строительных, начинало работать в России. Крупные строительные контракты в Мурманске, Заполярном и Никиле были отданы норвежским фирмам. Увеличение торговлиВ последние годы произошло колоссальное увеличение торговли через границы. Произошло не только укрепление сотрудничества в области развития промышленности. Мы видим сегодня, что увеличивается и уровень частной торговли. Большой и разнообразный выбор товаров в Киркенесе, а также увеличение русской покупательной способности привлекает все больше русских гостей в коммуну. То, что русские клиенты являются важной группой покупателей, мы видим в том, что многие магазины пишут ценники на русском языке. Но торговля идет и в другую сторону. Стало обычным отправляться за покупками в Никель, Заполярный и Мурманск. Все больше фирм устраивают свои рождественские праздники в соседней стране, и все чаще норвежцы отправляются на выходные в Мурманск за покупками.

Киркенеская декларация11 января 1993 г. в Киркенесе состоялась Конференция по сотрудничеству в Баренцевом Евро-Арктическом регионе. На ней присутствовали представители всех северных стран и Российской Федерации. Расширение сотрудничества в Евро-арктическом Баренцевом регионе должно было привести к стабильности и прогрессу в регионе, а взаимодействие между странами должно было заменить бывшую ранее конфронтацию и раскол. Делегаты считали, что такое сотрудничество могло помочь укреплению международной безопасности и мира между народами. Следствием этой декларации стало создание секретариата Баренцевого региона и возникновения понятия «Баренцев регион». |

Маленький МурманскИз-за своей близости и тесного сотрудничества с Россией Киркенес стали называть Маленький Мурманск. Уличные указатели в городе написаны по-норвежски и по-русски. У пирсов постоянно находятся русские траулеры. Здесь закупают провиант и ремонтируют суда. Стало обычным слышать русскую речь на улицах города, и большая часть населения коммуны приехала из России. На сегодняшний день из 9500 жителей коммуны – 600 русских. Русский рынок«Русский рынок» стал очень популярным предприятием в Баренцевом сотрудничестве. Последний четверг каждого месяца в Киркенес приезжают русские торговцы и продают свои товары. Здесь можно купить почти все: русский хрусталь, изделия из дерева, украшения, одежду и многое другое. Движение судовВ Киркенес в течение года заходит около 750 русских судов. В среднем ежедневно в порту находится 25 траулеров. Порт оказывает услуги на сумму примерно в 1 миллиард крон в год. Существуют несколько фирм, работающих с морскими судами. Они доставляют на борт провиант, оказывают юридическую помощь, выплачивают экипажу судов зарплату и помогают в организации ремонта судов.

Дорожный указатель у Киркенеса (Фото: Грю Андреассен, музей Сер-Варангера)

Главная улица Киркенеса по-норвежски и по-русски (Фото: Грю Андреассен, музей Сер-Варангера)

«Лыжня дружбы стран Баренцева региона» 2005. Совместный норвежско-российско-финский проект. Длина трассы составляет 12 км. Она пролегле через все три страны. Эта гонка очень популярна, и в этом году ей исполняется 10 лет. Около 1000 человек из всех стран приняли участие в этом по-настоящему народном празднике. (Фото: Грю Андреассен, музей Сер-Варангера)

Широкий выбор русских матрешек (Фото: Ингар Г. Хериксен)

Вид с высоты 96 в долине р. Паз. На переднем плане видна Норвегия и р. Паз. По середине реки проходит граница. На другой стороне реки виден русский город Никель (Фото: Грю Андреассен, музей Сер-Варангера)

Пограничная полоса у Хольмфосса. (Фото: Грю Андреассен, музей Сер-Варангера)

Группы инспекторов 1993. Задний ряд слева направо: капитан Экерховд, майор Балашов, капитан Толлонес, капитан Вознюк, лейтенант Лассему, капитан Шаляпин, капитан Петрухин и лейтенант Бёлер. Передний ряд слева направо: младший лейтенант Боген, лейтенант Вешлевцев, майор Лобасюк и капитан Берг (Фото: Пограничный комиссариат)

Торговый центр Спареланд подтверждает важность русских покупателей для жителей Киркенеса (Фото: Ханна Бонес Вангберг, музей Сер-Варангера)

«Русский рынок» привлекает многих людей. Хрусталь всегда популярен. И помните: здесь можно и поторговаться (Фото: Ингар Г. Хериксен) |